血液のもととなる細胞の遺伝子に変化が起き、その変化をもつ細胞が増えていくことを「クローン性造血」と呼び、年齢とともに自然に生じる現象として知られています。クローン性造血ではさまざまな遺伝子の変化が観察できますが、ごくまれにがん関連遺伝子として知られるTP53遺伝子に変化が起きていることもあります。理化学研究所と東京大学の研究グループが、がんではない日本人14万597人の遺伝情報を解析したところ、1157人でTP53遺伝子に変化のあるクローン性造血が見られました。

Volunteer Recruitment

研究成果のご紹介

2025 その他

2025 その他

血液のもととなる細胞の遺伝子に変化が起き、その変化をもつ細胞が増えていくことを「クローン性造血」と呼び、年齢とともに自然に生じる現象として知られています。クローン性造血ではさまざまな遺伝子の変化が観察できますが、ごくまれにがん関連遺伝子として知られるTP53遺伝子に変化が起きていることもあります。理化学研究所と東京大学の研究グループが、がんではない日本人14万597人の遺伝情報を解析したところ、1157人でTP53遺伝子に変化のあるクローン性造血が見られました。

2025 その他

2025 その他

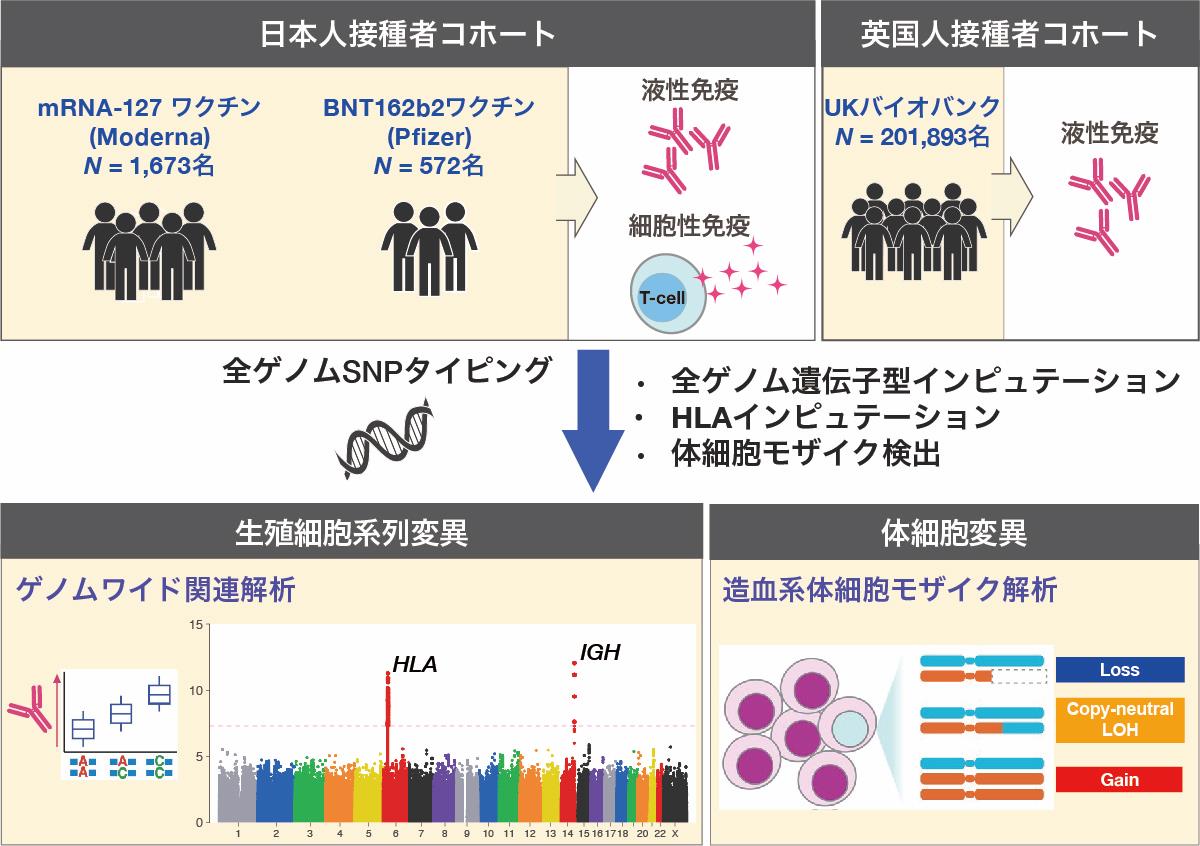

ワクチンを接種することで病気を防ぐことができますが、その効果には個人差があることがわかっています。このような効果の違いの原因を明らかにすることは、より効果的なワクチンの開発や接種方法を考える上で、とても大切なことです。東京大学、慶應義塾大学などの研究グループは、COVID-19ワクチンを接種した人たちの効果と、生まれつき持っている遺伝子の違いとの関係を詳しく調べるため、2,096人のワクチン接種者を対象に、約900万か所の遺伝子多型 をゲノムワイド関連解析で調べました。

2024 がん その他

2024 がん その他

腫瘍抑制遺伝子は、細胞の増殖を抑えたり異常を修復・排除することで、がんの発生を防ぐ「ブレーキ役」として働きます。PTEN遺伝子もその一つで、この遺伝子に生まれつきの病的バリアントがあると、高い多発性がん発症リスクを特徴とする「PTEN過誤腫症候群(PHTS)」と呼ばれる遺伝性疾患を発症するリスクが高まります。

2024 その他

2024 その他

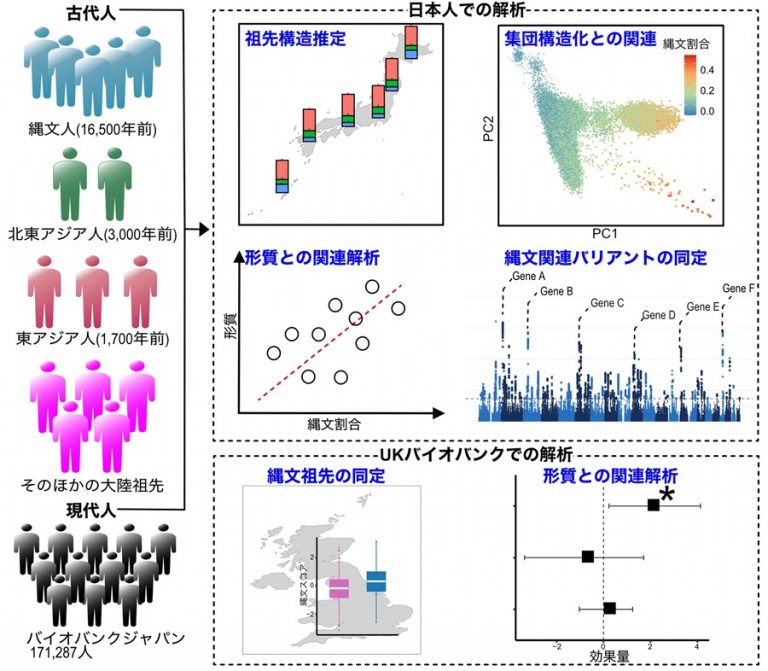

これまで日本人集団の遺伝的起源は、先住の狩猟採集民である縄文人と弥生時代の北東アジアからの移住民と考えられてきましたが、最近の研究では、それら2つの集団に、古墳時代の東アジアからの移住民を加えた3つの集団に由来すると考えられています。しかしながら、多様な日本人集団のどれもが、3つの祖先集団からなるという説に当てはまるのか、という点については明らかにされていませんでした。

2024 その他

2024 その他

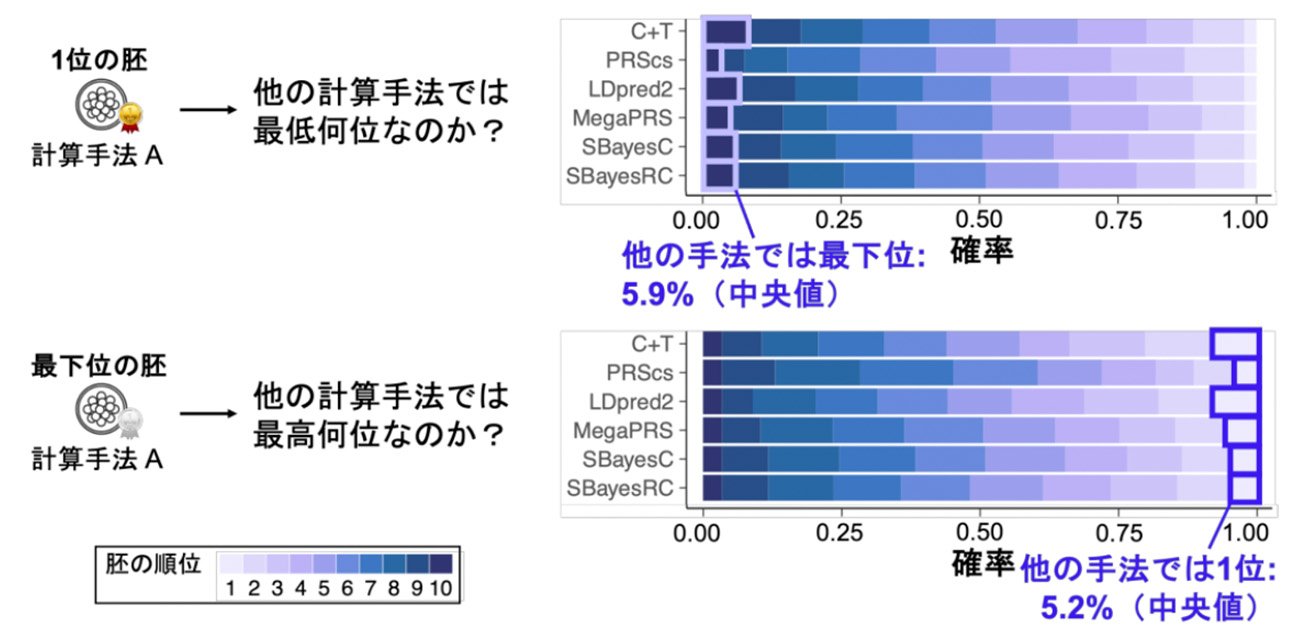

多くの遺伝子がかかわる疾患に対して、個々の遺伝子の関与の強さを考慮しながらリスクをスコア化するポリジェニック・リスク・スコア(PRS)の研究が近年、盛んになっています。一方で、体外受精で得た受精卵(胚)のゲノムを解析し、疾患や身長などのPRSを算出して、好ましい胚を選べることをうたうサービスが海外にはあります。PRSには複数の計算法があり、研究者ごとに使う手法が異なるのが現状です。PRSによる胚の選択の妥当性を検証しました。

2024 その他

2024 その他

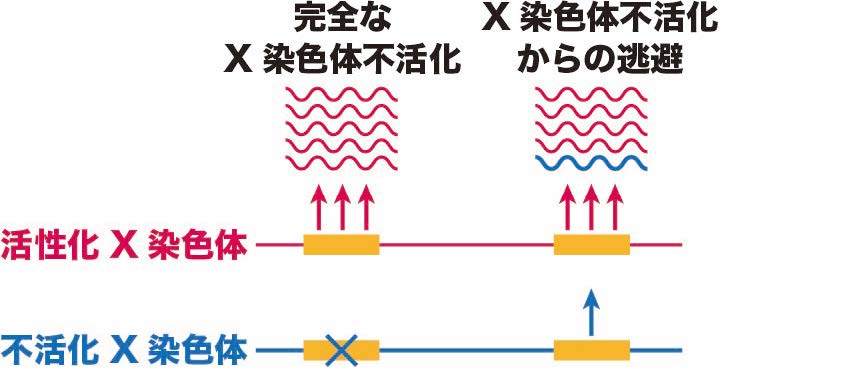

女性の細胞にはX染色体が2本ありますが、男性には1本しかありません。この男女でのX染色体の本数の違いは、X染色体にある遺伝子からつくられるRNAやタンパク質の量(発現量)の違いにつながります。これを補正するために、女性やメスの細胞では、どちらかのX染色体がはたらかなくなる「X染色体不活性化」ということが起きています。ただ、X染色体にある遺伝子の約10〜20%では、X染色体不活性化が不十分で、部分的に発現していることも知られています。これが「X染色体不活性化(XCI)からの逃避」と呼ばれる現象です。これが実際につくられるタンパク質などの量の違いとなり、一部の疾患での発症の男女差につながっていると考えられています。

2024 その他

2024 その他

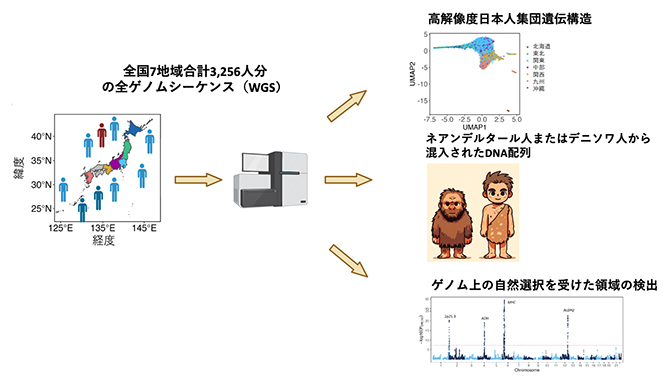

ゲノムに書かれた遺伝情報は、どの祖先集団の子孫であるかやどのような気候帯で進化してきたかによって違いがあることが知られています。それらの違いが、体質やなりやすい病気、発症のメカニズムなどに関わっています。そのため、このようなゲノムの多様性を理解した上で、集団や居住地域という単位でのゲノム情報の特徴を調べることで、バイオマーカー探索や、病気の予防、治療法の開発などに対してより効果的で適切なアプローチが可能となる面があります。

2024 がん その他

2024 がん その他

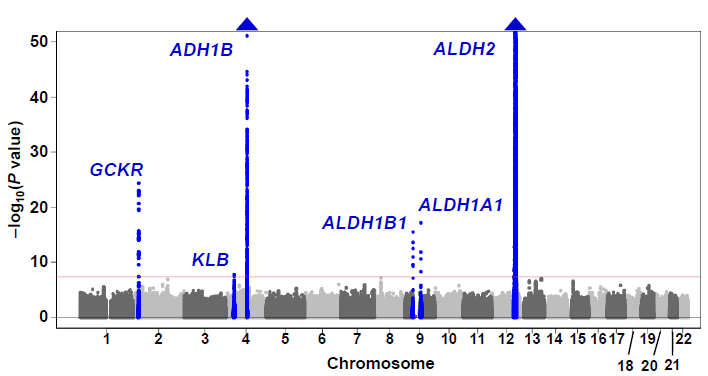

飲酒行動(飲む習慣や量)は、遺伝の影響も受けています。すでにアルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)という遺伝子の関連がわかっていましたが、別の遺伝子が組み合わさることで、本来はお酒に弱いのに飲むタイプになることや、食道がんのリスクが高まることが新たにわかりました。

2024 その他

2024 その他

男性はX染色体とY染色体を1本ずつ、女性はX染色体を2本もっています。これまで、X染色体上の遺伝子の変化は十分に研究されてきませんでしたが、疾患のリスクやそのメカニズムに男女差に影響を与えている可能性があります。ドイツのライプツィヒ大学などの国際共同研究グループは、有病率や進行の速さに男女差があることが知られている慢性腎臓病に注目し、X染色体の遺伝子を詳細に調べました。

2021 その他

2021 その他

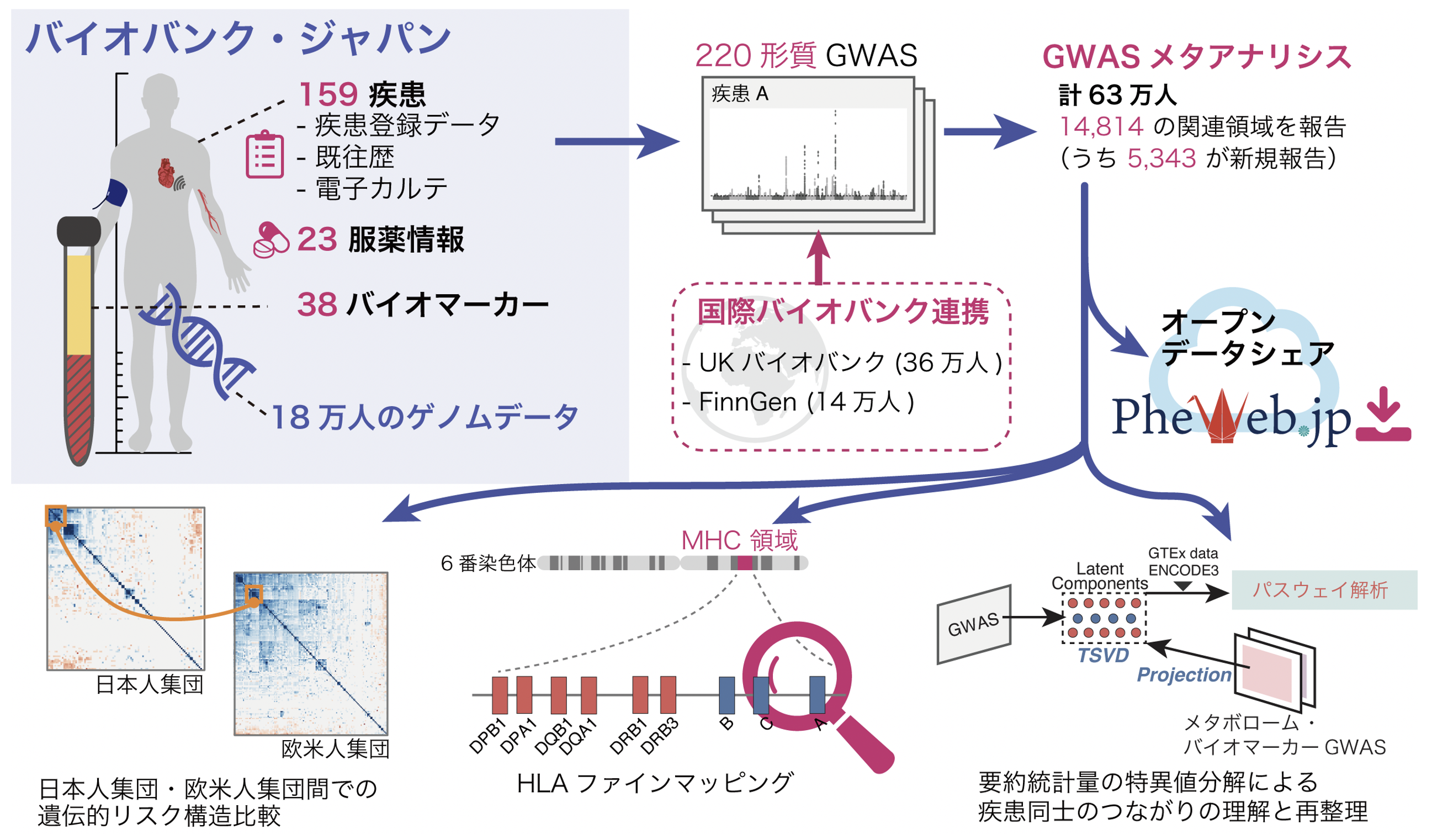

大阪大学、理化学研究所などの研究グループは、国際バイオバンク連携を通じて日本のバイオバンク・ジャパン(BBJ)、英国とフィンランドの各バイオバンクに登録された合計約63万人のデータを使って過去最大規模の解析を行い、その結果を広く無償で使えるように公開しました。

2020 その他

2020 その他

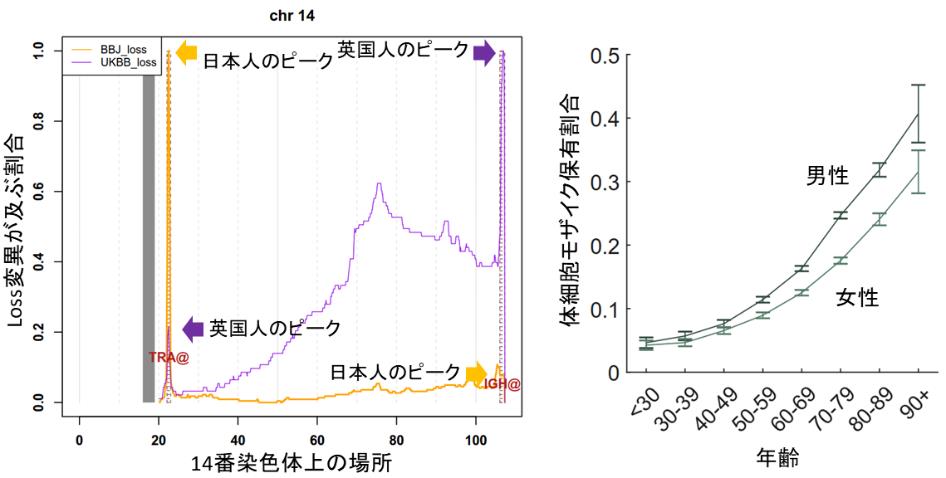

細胞が分裂するときには、染色体の本数がいったん倍になり、分裂後の2つの細胞に等分に分配されます。けれども、分配がうまくいかず、さらにそうした細胞が残ってしまうことがあります。こうした後天的に生じた染色体レベルでの大きな変異のある細胞とそうでない細胞が身体のなかで混在している状態を「体細胞モザイク」と呼びます。とくに高齢者では体細胞モザイクがよく見られますが、これが健康にどう影響するのかはわかっていませんでした。

2020 その他

2020 その他

さまざまながんや2型糖尿病、脳梗塞、花粉症など、比較的患者さんの多い42の疾患について、約21万人の日本人データを使い、発症リスクを高める遺伝子の個人差を探しました。その結果、27疾患の発症に関連した320の遺伝的個人差を見つけ、そのうち25は、欧州系集団を中心としたこれまでの研究では見つかっていないものでした。

2020 その他

2020 その他

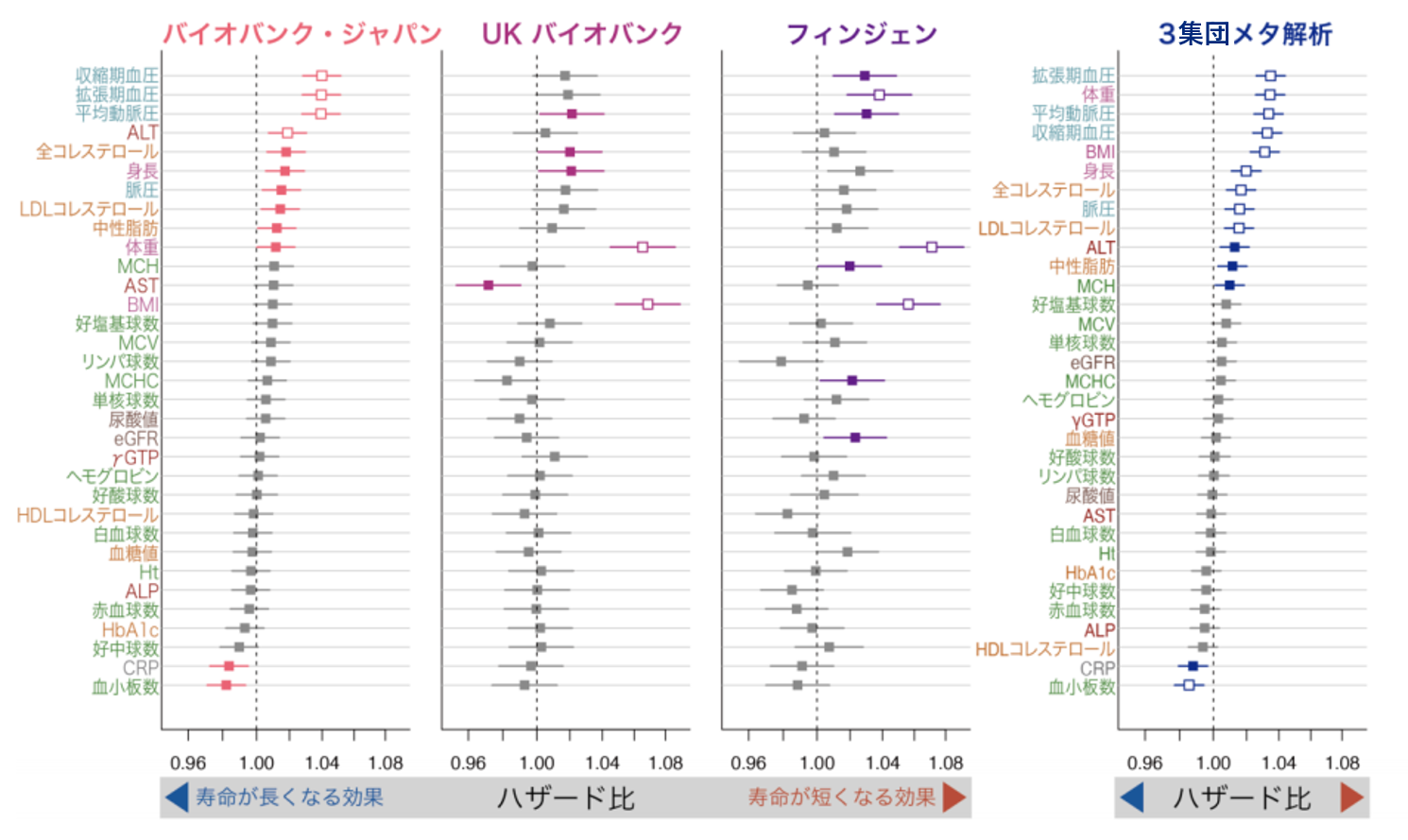

世界3カ国の大規模バイオバンクで集めた合計約67万人分のデータを使って解析をし、現代人の寿命や健康寿命を短くする最大の要因は高血圧と肥満であることを突き止めました。ハーバード大学などの国際共同研究グループによる成果で、使ったのは日本のバイオバイク・ジャパン、英国のUKバイオバンク、フィンランドのフィンジェンのデータです。

2020 その他

2020 その他

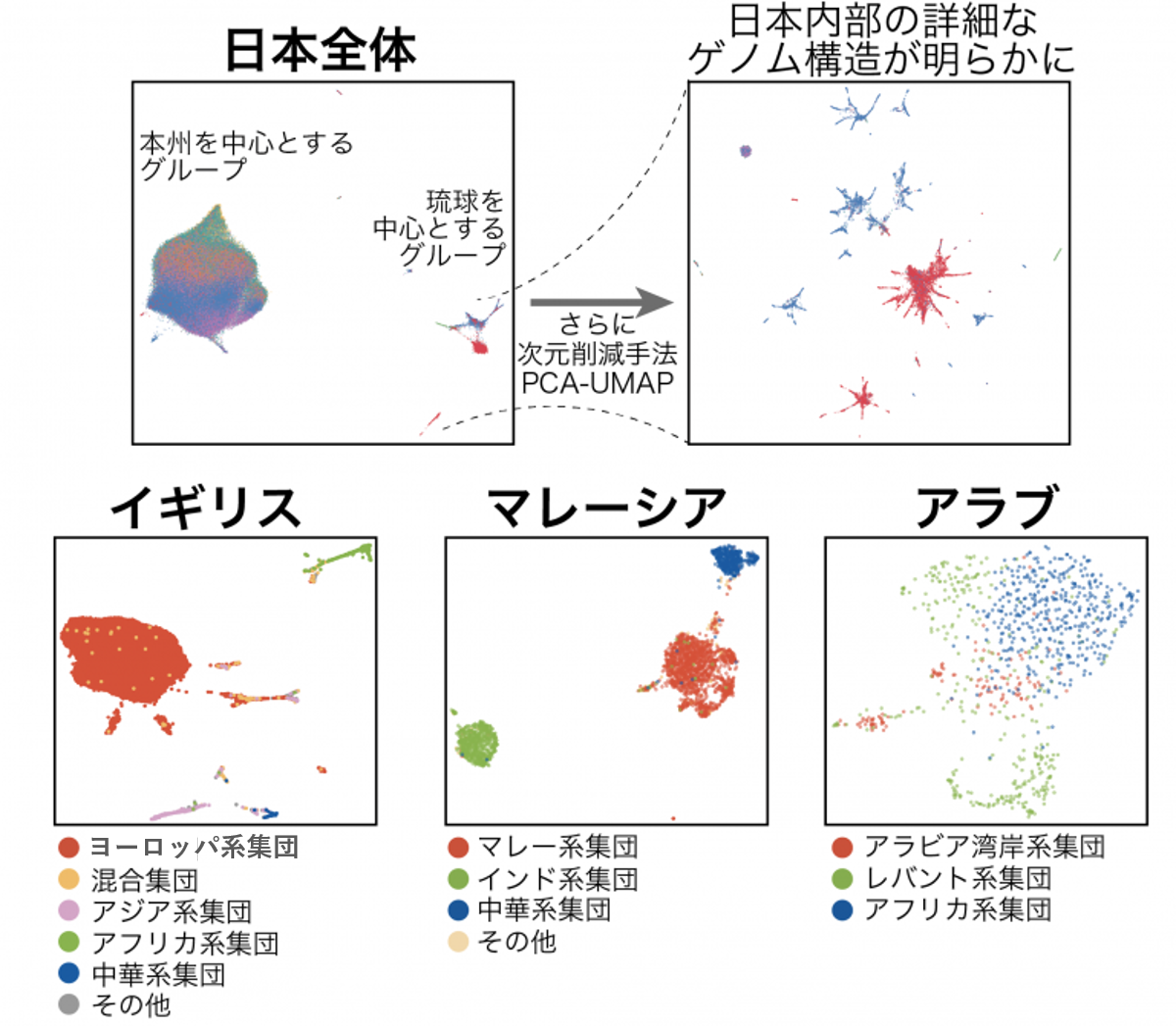

大阪大学、理化学研究所などの研究グループは、日本のさまざまな地域から集められた17万人分の大規模なゲノム情報を機械学習を使った方法で解析し、地域ごとのゲノムの多様性を視覚的にわかりやすく二次元座標に描き出す手法を開発しました。2つに大別できるグループのうち、琉球グループを再度、機械学習手法で分析したところ、さらに細かく分けられることもわかりました。このようなゲノムの多様さが、ゲノム情報にもとづいた病気のリスク予測にも影響を与えている可能性があることもわかりました。

2020 その他

2020 その他

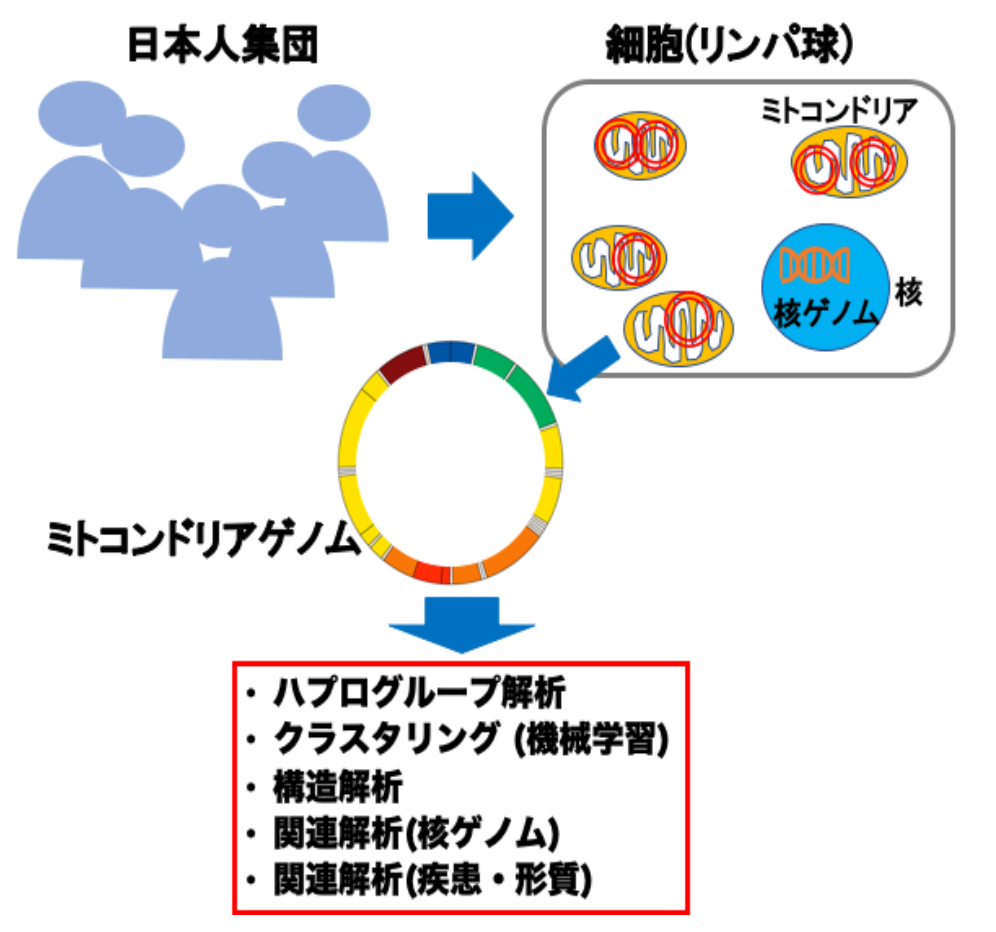

通常、ゲノムというと細胞の核にあるゲノムのことを指しますが、核の外にあるミトコンドリアという膜に包まれた細胞内の小器官にもDNAがあります。男性の精子にはミトコンドリアがほとんどないのでミトコンドリアDNAは母系遺伝をし、また核のDNAよりも頻繁に変化が生じることが知られています。このため、祖先集団からどう枝分かれをしたかといった進化系統の研究によく使われています。また、ミトコンドリアDNAのいくつかの遺伝子は疾患にかかわっていることも知られています。しかし、これまで日本人のミトコンドリアゲノムについて大規模な解析はあまりされていませんでした。