がんは遺伝要因と環境要因の相互作用によって発症するといわれます。近年のゲノム医療の発展と次世代シーケンサー技術の進歩などもあり、特定のがん発症リスクと関連する遺伝子の病的バリアントを生まれつき持つ方を特定することが可能となってきました。これにより、その人の遺伝的体質に合わせた予防、早期発見、治療などを個別に提供する個別化医療への応用が期待されています。

Volunteer Recruitment

研究成果のご紹介

2025 がん

2025 がん

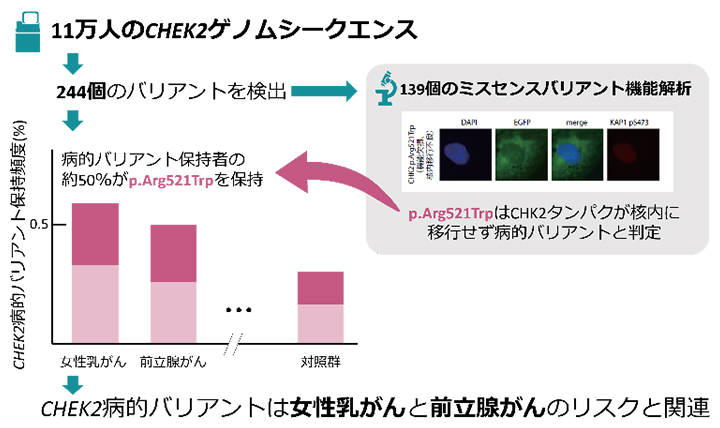

がんは遺伝要因と環境要因の相互作用によって発症するといわれます。近年のゲノム医療の発展と次世代シーケンサー技術の進歩などもあり、特定のがん発症リスクと関連する遺伝子の病的バリアントを生まれつき持つ方を特定することが可能となってきました。これにより、その人の遺伝的体質に合わせた予防、早期発見、治療などを個別に提供する個別化医療への応用が期待されています。

2025 皮膚

2025 皮膚

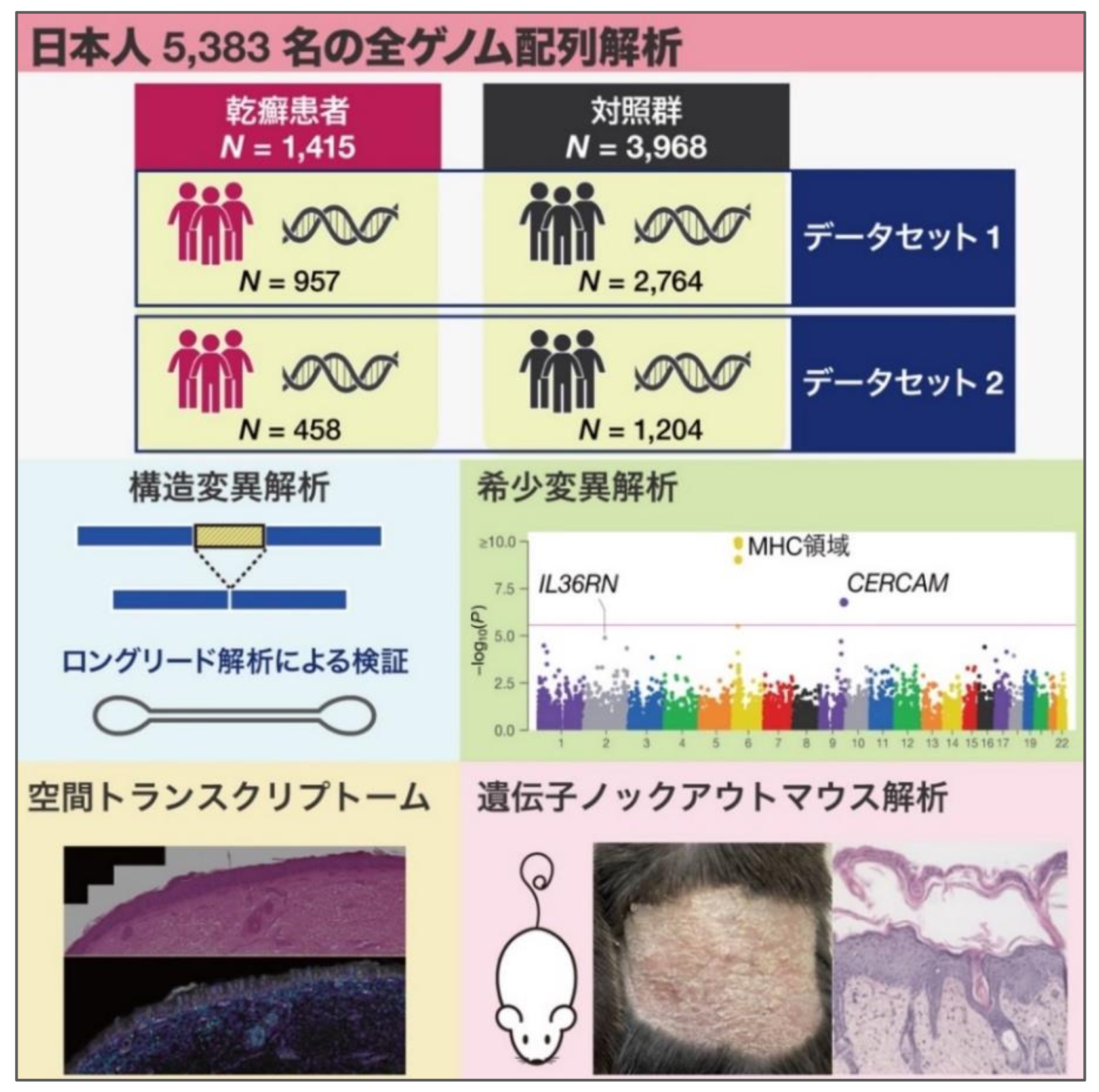

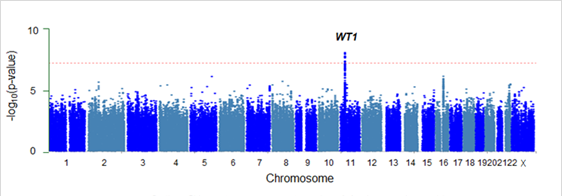

乾癬は、皮膚の新陳代謝のスピードが異常に速くなることで起こる慢性的な皮膚の病気です。皮膚では通常、約1カ月をかけて内側で生じた新しい細胞と表面から剥がれ落ちる古い細胞が入れ替わります。ところが、乾癬では、数日ほどに短くなるため、古い皮膚がはがれきれずにどんどん積み重なって、皮膚が赤くなる、表面が白くかさかさしてはがれ落ちる、かゆみを伴うといった症状が現れます。乾癬には、生まれつきの体質の影響が大きいことがわかっていて、これまでにゲノムワイド関連解析(GWAS)により、多くの遺伝子が乾癬と関係していることが報告されています。しかし、これらの関係している遺伝子を調べても、原因は明らかになっていませんでした。

2025 がん

2025 がん

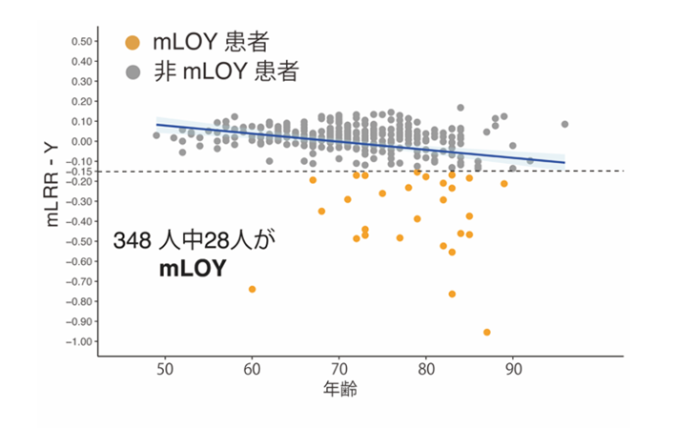

男性では、加齢や喫煙により、細胞分裂の過程で一部の細胞でY染色体が失われることが比較的多くみられ、70代では約40%に生じるといわれています。この現象は一部の細胞のみに起こるため、正常な細胞とY染色体の喪失が生じた細胞が体内に混在(=モザイク状)する「Y染色体モザイク喪失(mLOY)」と呼ばれています。mLOYの状態は、がん、心疾患、アルツハイマー病などの発症リスクを高める要因になっていることがわかっています。このうち、がん患者ではmLOYの発生頻度が高いことが知られていましたが、それががんそのものに起因するのか、あるいは治療の影響なのかは明らかになっていませんでした。

2025 その他

2025 その他

血液のもととなる細胞の遺伝子に変化が起き、その変化をもつ細胞が増えていくことを「クローン性造血」と呼び、年齢とともに自然に生じる現象として知られています。クローン性造血ではさまざまな遺伝子の変化が観察できますが、ごくまれにがん関連遺伝子として知られるTP53遺伝子に変化が起きていることもあります。理化学研究所と東京大学の研究グループが、がんではない日本人14万597人の遺伝情報を解析したところ、1157人でTP53遺伝子に変化のあるクローン性造血が見られました。

2025 内分泌代謝 心疾患・脳血管 呼吸器

2025 内分泌代謝 心疾患・脳血管 呼吸器

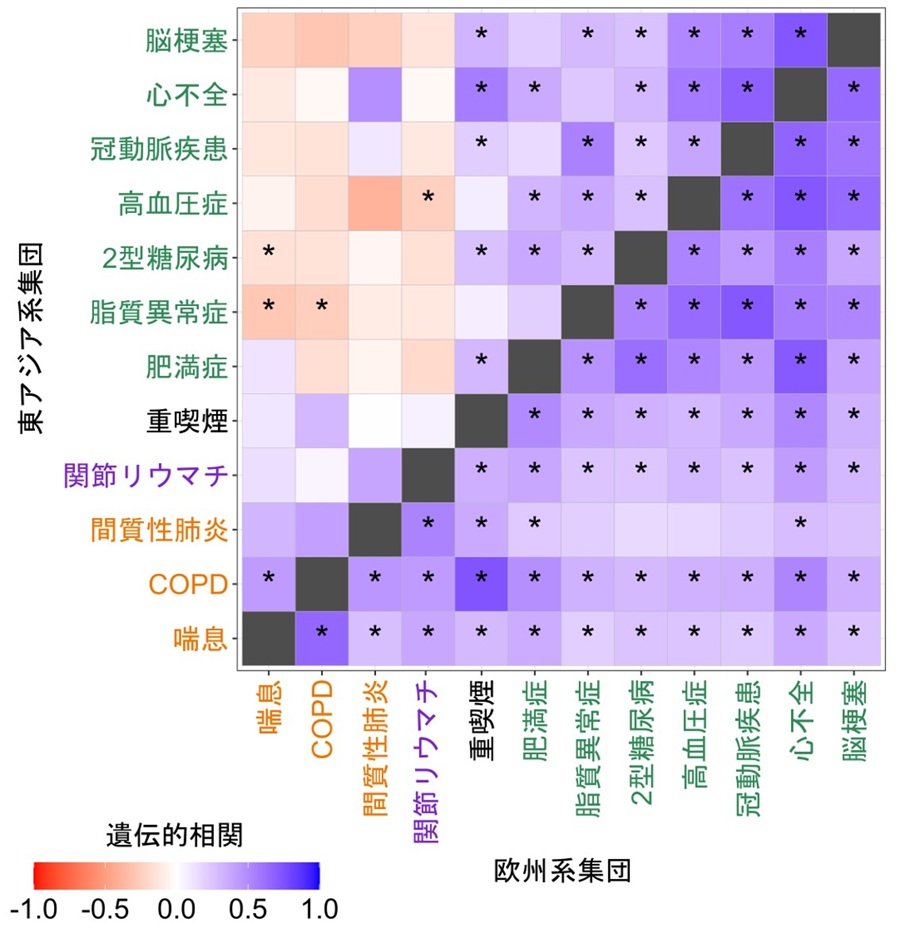

同じ人が同時期に複数の疾患にかかることがあり、多疾患併存と呼んでいます。しかし、どの疾患を併発しやすいかには、集団によって異なることが知られていました。たとえば、慢性閉塞性肺疾患は欧州系の集団では肥満症や脂質異常症と合併することが多いのに、東アジア系ではやせている傾向があります。

2025 神経・精神

2025 神経・精神

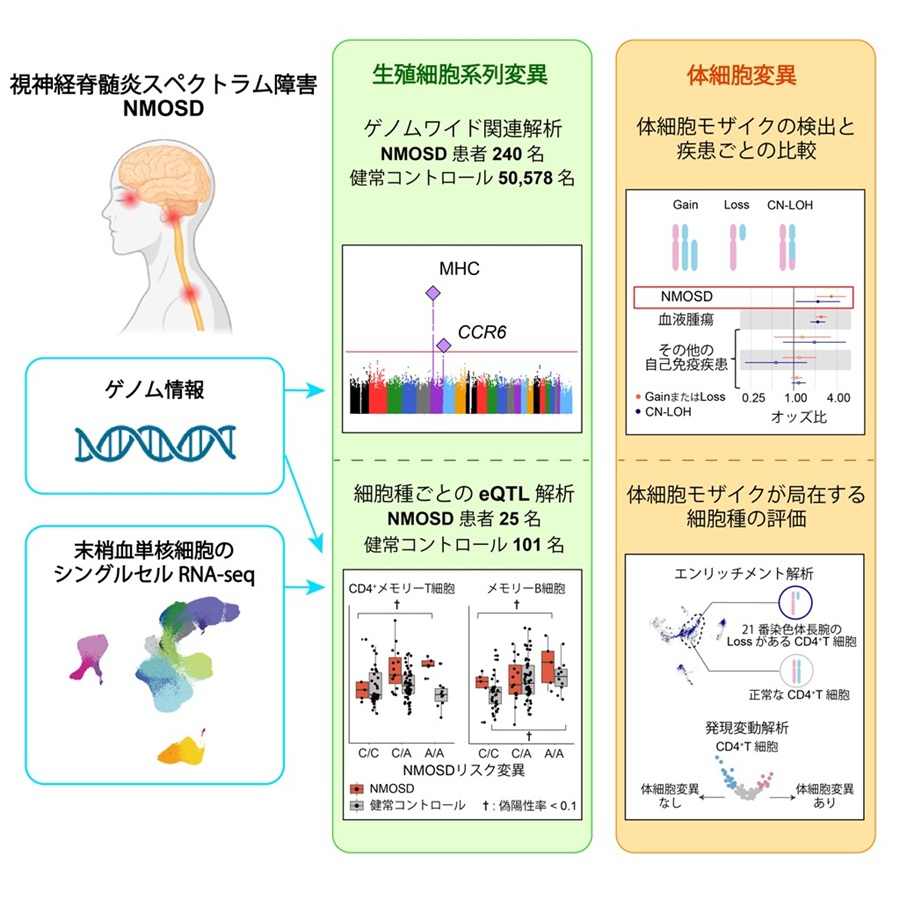

免疫系が自分の視神経や脊髄を攻撃してしまい、視力低下や手足マヒなどが生じる視神経脊髄炎スペクトラム障害という疾患があります。10万人あたりの患者数は欧州で約1人、東アジアで約3.5人と少なく、体内で何が起きているか詳しくわかっていません。ほかの自己免疫疾患では生まれながらの遺伝的体質や、免疫系を担う白血球に加齢とともに生じた遺伝子の変化が発症のリスクを高めることが知られています。そこで、大阪大学、九州大学などの研究グループは、遺伝的体質と後天的に生じた白血球の遺伝子の変化の両面から、視神経脊髄炎スペクトラム障害の発症リスクを高める要因を探りました。

2025 その他

2025 その他

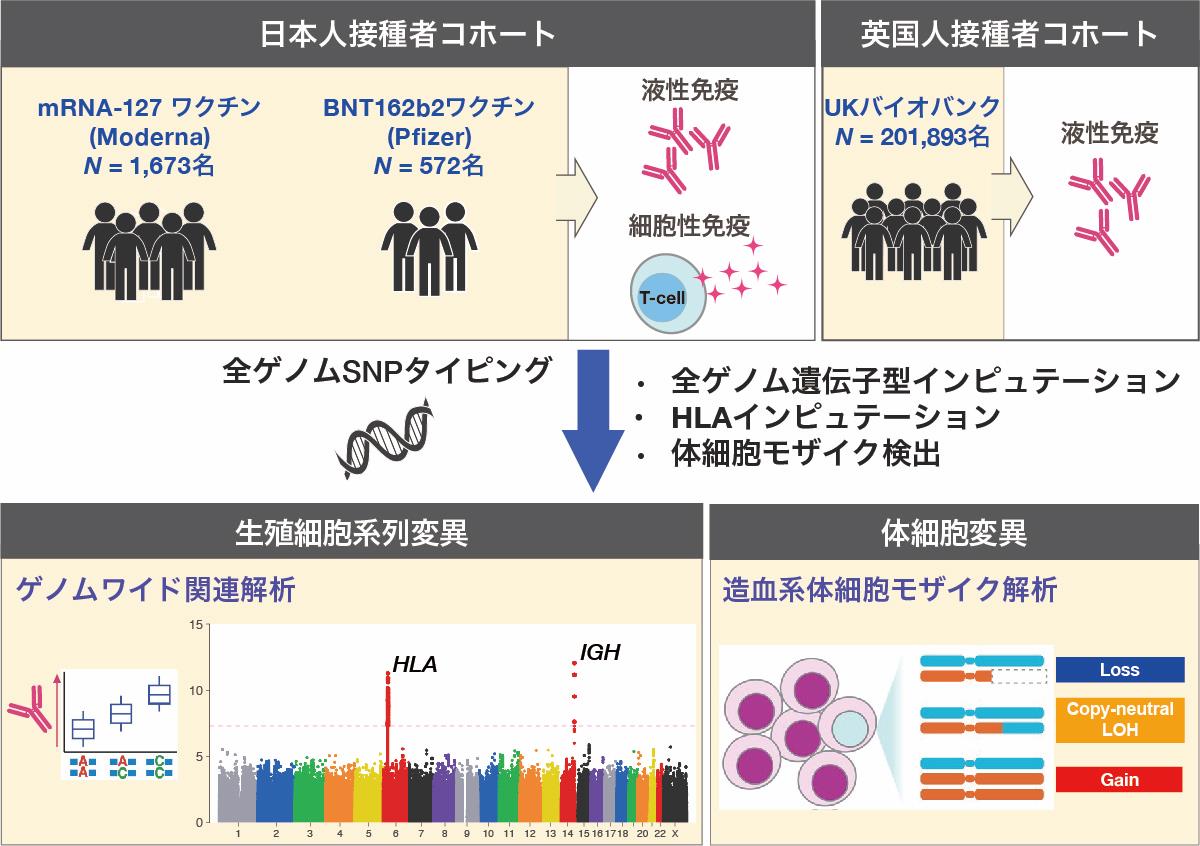

ワクチンを接種することで病気を防ぐことができますが、その効果には個人差があることがわかっています。このような効果の違いの原因を明らかにすることは、より効果的なワクチンの開発や接種方法を考える上で、とても大切なことです。東京大学、慶應義塾大学などの研究グループは、COVID-19ワクチンを接種した人たちの効果と、生まれつき持っている遺伝子の違いとの関係を詳しく調べるため、2,096人のワクチン接種者を対象に、約900万か所の遺伝子多型 をゲノムワイド関連解析で調べました。

2025 骨・結合組織

2025 骨・結合組織

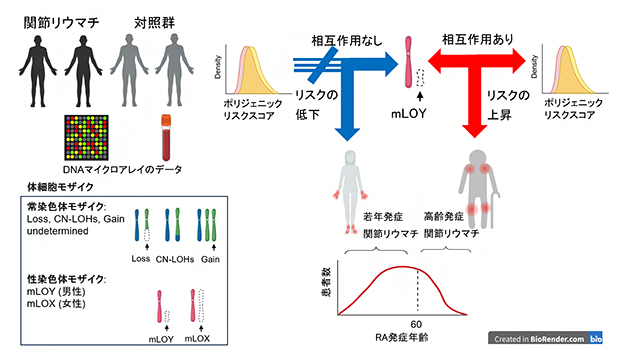

関節リウマチは、本来は自分の体を病原体などから守る免疫が誤って自分の組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種で、生まれつきの体質と生活環境の両方が関係すると考えられています。最近、日本では、高齢(60歳以上)になってから発症するタイプの関節リウマチが増えています。若い人に多い関節リウマチと比較すると、高齢発症タイプでは男性に多く、肩や膝などの大きな関節が痛みやすいという特徴があります。そのため、高齢発症タイプと若年発症タイプでは、関節リウマチになる原因が違うと考えられてきましたが、これまで詳しいことは、わかっていませんでした。

2024 がん その他

2024 がん その他

腫瘍抑制遺伝子は、細胞の増殖を抑えたり異常を修復・排除することで、がんの発生を防ぐ「ブレーキ役」として働きます。PTEN遺伝子もその一つで、この遺伝子に生まれつきの病的バリアントがあると、高い多発性がん発症リスクを特徴とする「PTEN過誤腫症候群(PHTS)」と呼ばれる遺伝性疾患を発症するリスクが高まります。

2024 がん

2024 がん

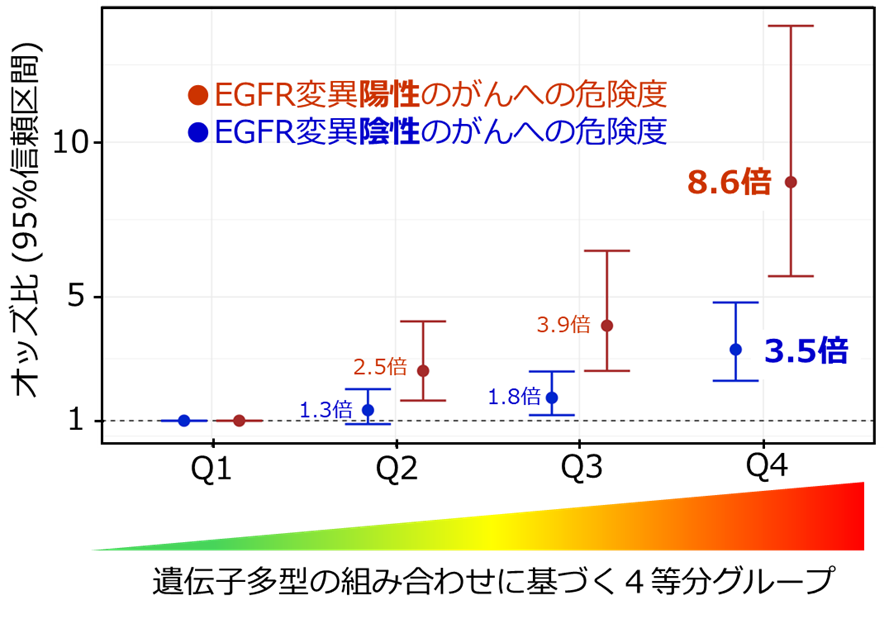

肺がんは、たばこを吸うことが一番の原因とされていますが、実は肺がん患者の約4人に1人は、たばこを一度も吸ったことがない非喫煙者です。特に東アジアに住む非喫煙者の女性では、肺がんのタイプの一つである肺腺がんになる人の割合が高く、EGFRという遺伝子に変異が起きると、肺腺がんが生じやすくなることが以前から知られていました。EGFRは、細胞の表面にあるタンパク質の一種で、細胞が増えたり、古くなった細胞が自然に死んだりするのをコントロールしています。

2024 その他

2024 その他

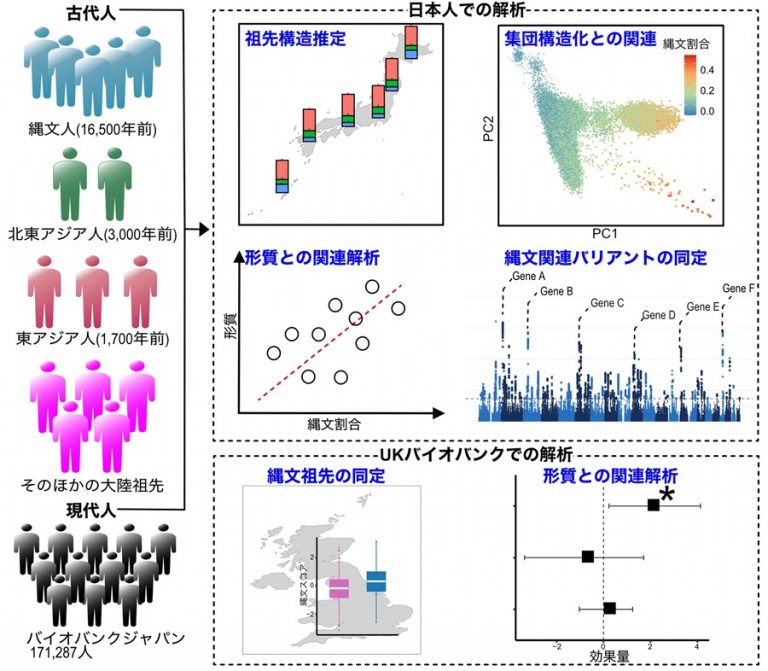

これまで日本人集団の遺伝的起源は、先住の狩猟採集民である縄文人と弥生時代の北東アジアからの移住民と考えられてきましたが、最近の研究では、それら2つの集団に、古墳時代の東アジアからの移住民を加えた3つの集団に由来すると考えられています。しかしながら、多様な日本人集団のどれもが、3つの祖先集団からなるという説に当てはまるのか、という点については明らかにされていませんでした。

2024 その他

2024 その他

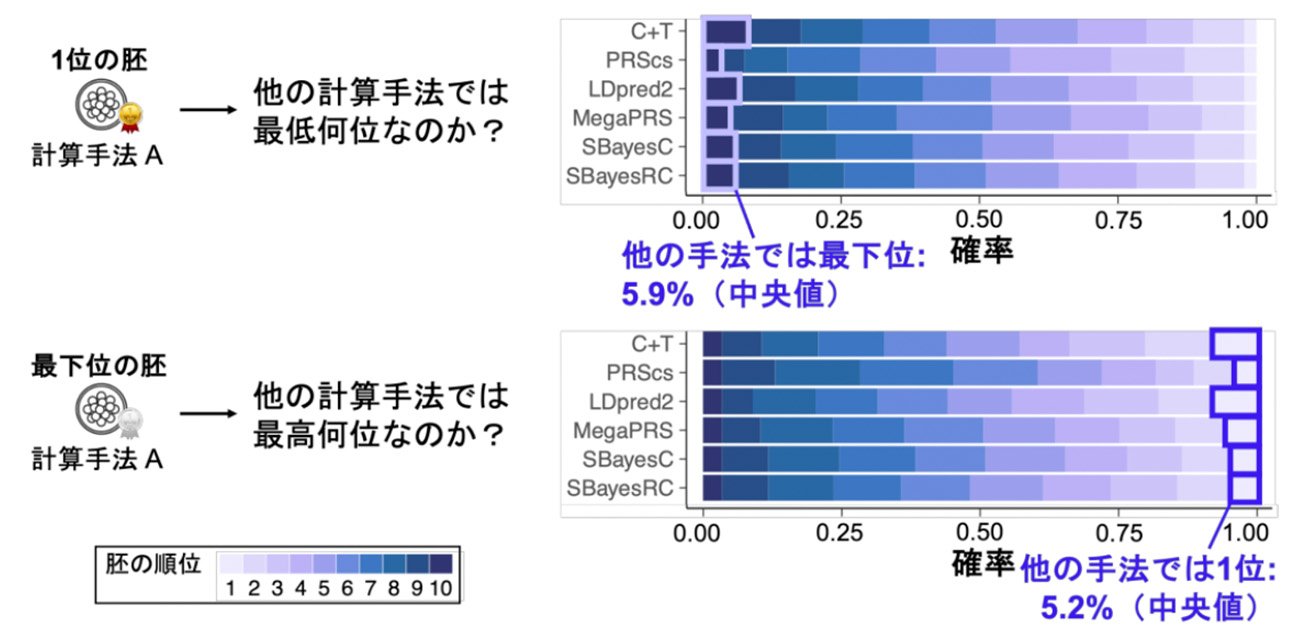

多くの遺伝子がかかわる疾患に対して、個々の遺伝子の関与の強さを考慮しながらリスクをスコア化するポリジェニック・リスク・スコア(PRS)の研究が近年、盛んになっています。一方で、体外受精で得た受精卵(胚)のゲノムを解析し、疾患や身長などのPRSを算出して、好ましい胚を選べることをうたうサービスが海外にはあります。PRSには複数の計算法があり、研究者ごとに使う手法が異なるのが現状です。PRSによる胚の選択の妥当性を検証しました。

2024 婦人科系

2024 婦人科系

骨盤臓器脱は、子宮や膀胱などの骨盤内臓器が腟から出てしまう女性特有の症状で、軽症例を含めると出産経験がある女性の約4割が発症するといわれています。これまでの研究では、リスク因子として、経腟分娩、加齢、肥満、子宮摘出術などに加え、遺伝とのかかわりも指摘されていました。

2024 心疾患・脳血管

2024 心疾患・脳血管

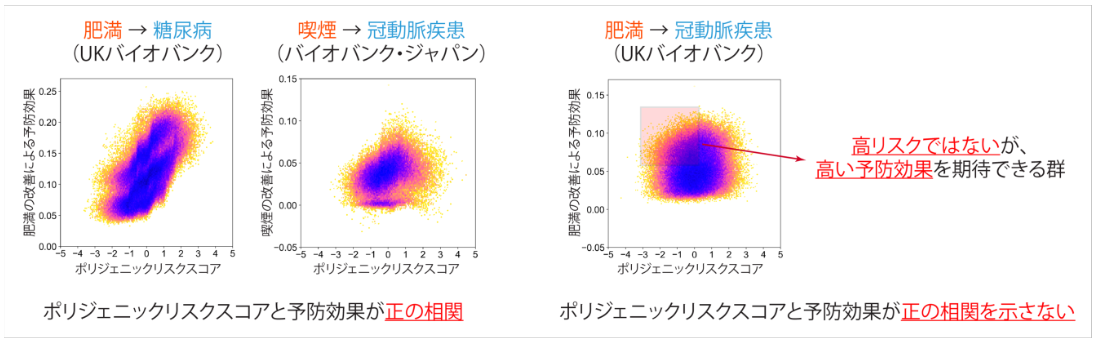

冠動脈疾患や2型糖尿病は生活習慣病ともいわれ、その発症には遺伝要因と生活習慣が関係していることが分かっています。近年、疾患の遺伝的なリスクを測るのにポリジェニックリスクスコア(PRS)がよく使われています。一方、生活習慣が関わるリスクとしては、不健康な食生活、喫煙、運動不足やストレスなどがあげられます。しかし、遺伝的リスクの高さと生活習慣の改善による予防効果の高さにどのような関係があるのかはわかっていませんでした。

2024 心疾患・脳血管

2024 心疾患・脳血管

副腎からのホルモンであるアルデステロンが過剰に分泌される「原発性アルデステロン症(PA)」は、原因が特定できる高血圧のなかで一般的な原因となっています。また、この疾患は冠動脈疾患、うっ血性心不全、脳卒中などの心血管疾患と関連があると報告されています。しかし、因果関係については明らかになっていませんでした。